Vol.36 2025年5月

澤島智明(佐賀大学)

この4月から、住宅の省エネルギー基準適合が義務化されました。4月以降に着工する住宅には、エネルギー消費量や外皮の断熱などに関して、等級4以上の性能が必須となります。さらに、5年後には義務となる性能が強化される予定です。住宅の断熱性能の強化には、省エネルギー性、快適性、健康性の向上に加え、災害時に室温を維持できるレジリエンス性が期待されています。

省エネ基準適合義務化は新築住宅が対象です。日本全体で6000万戸を超える住宅ストックに毎年100万戸に満たない数の新築住宅が加わっていきます。ちなみに現在の住宅ストックのうち、断熱性能が等級4を満たしているのは10数パーセントしかありません。これだけを見ると、変化は非常にゆっくりとしたものになりそうですが、日本の住宅寿命の短さ、2030年以降の世帯数の減少、断熱リフォームの推進などから、意外と早く日本の住宅の断熱性能とそこでの住まい方が変わっていく可能性もあります。

これまでの断熱性能が低い日本の住宅では、家の中全体を常時暖房することには無理があり、人がいる部屋をいる時間だけ暖房する部分間欠暖房が行われてきました。その傾向は関東以西のいわゆる温暖地で顕著で、北海道などの寒冷地では、比較的早くに断熱性能が高い住宅での全館連続暖房が普及しています。寒冷地ほど冬の室温が高いことは50年以上前から繰り返し調査報告されていますが、最近の調査でもその傾向は変わらないようです。

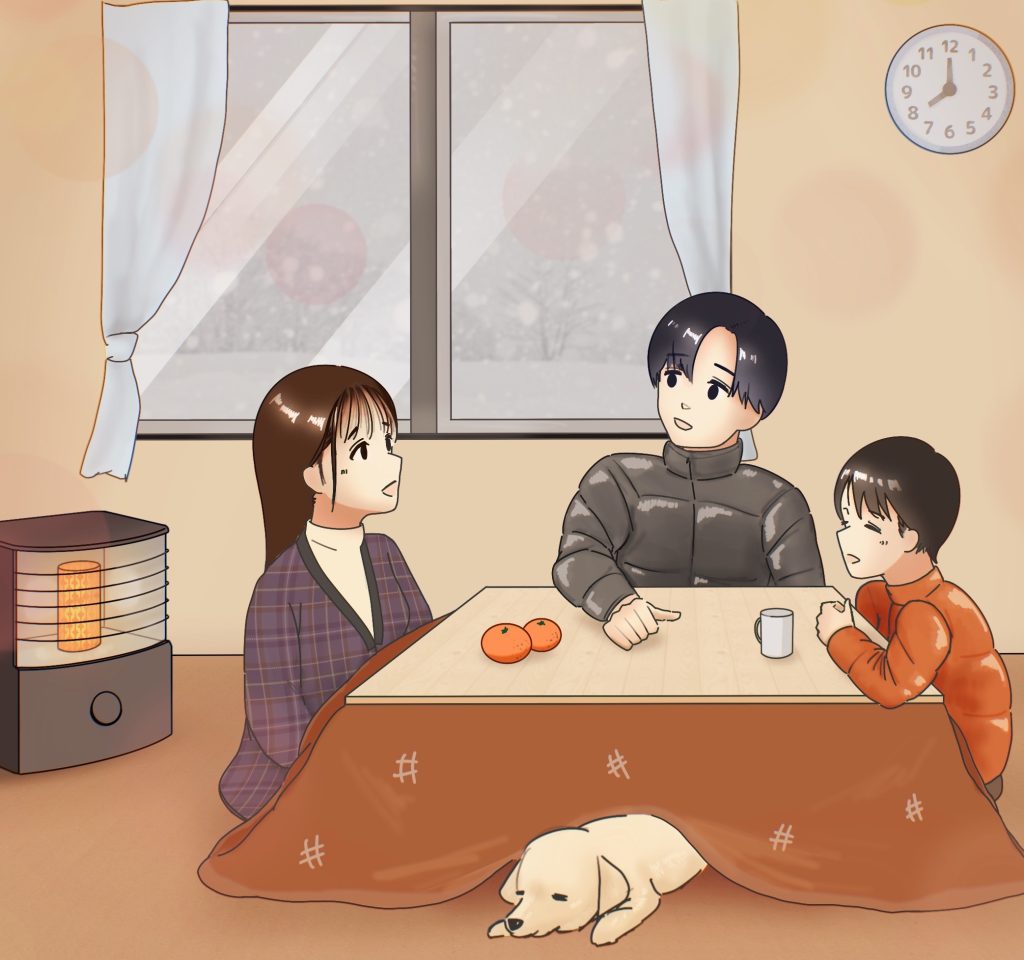

全国の一戸建て住宅居住者を対象にWEBアンケートで暖房の仕方や冬の住まい方を調べたことがあります。そこでも温暖地ほど暖房範囲が狭く、暖房時間が短い傾向がはっきりと現れていました。また、温暖地では住居内での生活行為の内容・場所・時間に季節変化が見られました。冬になると「陽当たりの良い部屋」「暖房がよく効く部屋」「コタツのある部屋」などに家族が集まり、逆に「寒い部屋」には人が居つかなくなります。また、「まめに室内ドアを閉める」「夜にカーテンや雨戸で冷気を遮る」「厚着をする」「スリッパを着用する」といった多くの寒さ対策が行われています。一方、寒冷地では断熱と暖房によって室内が十分暖かく保たれているので、そのような細やかな対策はあまり行われておらず、住居内での生活行為にも寒さの影響による変化はほとんど見られませんでした。

今後、省エネ基準の義務化や強化によって、少ないエネルギーで住戸内全体を十分に暖かく保つことが可能になれば、温暖地の冬の住まい方も北海道のようになっていくのでしょうか。それとも気候条件の違いや生活習慣の違いによって、住まい方の地域差は残り続けるのでしょうか。注目していきたいと思います。

【参考文献】

- 澤島智明,松原斎樹,藏澄美仁 2009:暖房の仕方と暖房意識の地域差,日本建築学会環境系論文集,74 (637),241/247.

- 亀之園薫,松原斎樹,鈴木憲三,澤島智明,合掌顕,藏澄美仁,中谷岳史 2004:寒冷地と温暖地における住宅居住者の窓の開放意識及び生活実態,第28回人間-生活環境系シンポジウム報告集,121/124.

イラスト:石松 丈佳(名古屋工業大学)、田代 翔馬(名古屋工業大学)